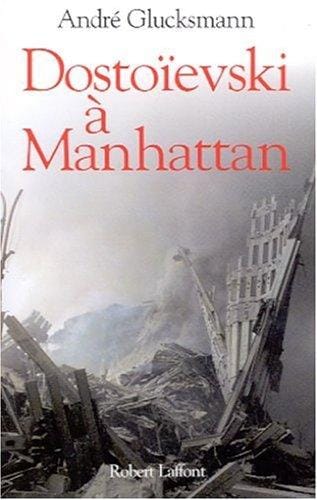

Dostoïevski à Manhattan : quand l’âme russe rencontre la ville qui ne dort jamais

When Dostoevsky's brooding universe collides with Manhattan's neon skyline, classic Russian questions of guilt and redemption gain new urgency.

«New York is a Dostoevsky city», disait un critique littéraire des années 1950, fasciné par la tension électrique qui court entre Wall Street et les ruelles perdues de Chinatown. Imaginer Dostoïevski à Manhattan, c’est projeter l’âme tourmentée de Raskolnikov dans l’ombre des gratte-ciel, faire dialoguer le vieux Saint-Pétersbourg brumeux avec Times Square et ses écrans fluorescents. Cette rencontre improbable ouvre un champ de résonances contemporaines : culpabilité, quête de sens, solitude numérique, inégalités sociales. Bienvenue dans un roman russe sous néons américains.

Pourquoi Dostoïevski fascine encore

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski n’a jamais mis les pieds aux États-Unis, pourtant ses questions philosophiques semblent écrites pour l’époque des métropoles occidentales. Dans Crime et Châtiment, Les Démons ou Les Frères Karamazov, il décortique la mécanique de la culpabilité, la tentation nihiliste et l’aspiration brûlante à la rédemption. Ces thèmes résonnent dans un New York traversé par la précarité, la démesure financière et le rythme effréné qui broie les consciences. Dostoïevski demeure l’écrivain de l’âme moderne, partout où le béton domine.

Sa force tient aussi à une écriture sensorielle, presque cinématographique, qui épouse les ruelles sombres, les escaliers grinçants et les odeurs d’auberge. Transposez ces détails à Manhattan et vous obtenez des couloirs de métro suintants, des coupes de béton à Harlem et le vacarme stroboscopique des taxis jaunes. L’idée de voir la ville à travers le prisme dostoïevskien aide à redécouvrir New York sans cliché, en privilégiant les interstices moraux et les silences entre deux klaxons.

Quand Manhattan devient décor existentiel

La verticalité new-yorkaise accentue l’effet d’écrasement moral dont Dostoïevski raffolait. Là où Saint-Pétersbourg noyait ses personnages dans le brouillard et les canaux, Manhattan enferme les consciences entre verre, béton et hologrammes publicitaires. Raskolnikov d’aujourd’hui gravirait les quatorze étages d’un walk-up de l’East Village au lieu d’un grenier glacé ; Svidrigaïlov réserverait un penthouse surplombant Central Park pour méditer sur le vide. Le décor façonne la psychologie et rappelle que la ville est un personnage à part entière.

Le New York post-pandémie offre même une galerie de figures dostoïevskiennes : livreurs précaires pressés d’effacer leur dette étudiante, traders insomniaques jouant à la roulette financière, influenceuses hantées par le regard numérique du public. Ces visages multiples reflètent la fragmentation identitaire décrite par l’auteur russe. Dans un monde connecté, la confession se fait sur Reddit, le monologue intérieur se traduit en stories Instagram, mais la question est la même : qu’est-ce qu’une vie juste ?

Une topographie du doute sur l’île de béton

Cartographier Manhattan sous le signe de Dostoïevski revient à inscrire des stations narratives sur chaque ligne de métro. La 125th Street élève le drame social à son paroxysme, tandis que Wall Street incarne la tentation satanique du gain absolu, digne du Grand Inquisiteur. Dans les profondeurs du Fulton Center, la lumière artificielle rappelle la scène du meurtre sous les combles. Le promeneur-lecteur ressent alors une étrange familiarité : la ville parle le russe des tourments intérieurs, même si l’on n’entend que le fracas des rames.

Adaptations et réécritures new-yorkaises

Hollywood et Broadway se sont déjà emparés de l’œuvre, mais le croisement explicite entre Dostoïevski et Manhattan reste un filon peu exploité. En 1959, le film Crime and Punishment U.S.A. transportait l’action à Los Angeles ; en 2014, The Double de Richard Ayoade évoquait le Dostoïevski du XXIᵉ siècle. Pourtant, New York possède le décor idéal pour une adaptation immersive : night-clubs à Williamsburg pour les interrogatoires, tribunaux de Lower Manhattan pour l’expiation, toits de Brooklyn pour les confessions romantiques au bord du vide.

La littérature contemporaine s’est montrée plus audacieuse. L’écrivain américain Gary Shteyngart glisse des clins d’œil dostoïevskiens dans ses satires techno-capitalistes, tandis que Rachel Kushner rappelle, dans The Mars Room, la fatalité sociale qui liait déjà Sonia à son trottoir. Ces réécritures soulignent combien les motifs du roman russe peuvent être mis à jour sans perdre leur charge émotionnelle : il suffit de changer la monnaie, les algorithmes et le décor lumineux.

Crime and Punishment sur Broadway ?

Imaginer un musical inspiré de Crime et Châtiment semble blasphématoire, et pourtant Broadway adore transfigurer la noirceur en spectacle visuel. On verrait Raskolnikov errer sous les enseignes clignotantes de la 42ᵉ rue, ponctuant ses doutes de solos fiévreux, tandis qu’un chœur de policiers swinguerait dans la fosse d’orchestre. La mise en scène jouerait sur la verticalité, alternant plateformes mobiles et projections d’immeubles pour symboliser l’étau moral. Le coup de hache deviendrait une coupure de courant plongeant la salle dans l’obscurité, laissant le public face à sa conscience.

Parcours littéraire à travers New York

Pour le flâneur passionné de littérature, un itinéraire «Dostoïevski à Manhattan» transforme la ville en livre ouvert. Commencez à South Street Seaport, zone historique qui évoque les docks humides de Saint-Pétersbourg, puis rejoignez le quartier financier où la cupidité contemporaine répond aux sermons du starets Zossima. Faites une halte au Strand Bookstore pour dénicher une édition annotée, poursuivez vers Washington Square, cadre universitaire rappelant les discussions nocturnes des nihilistes. Terminez sur le pont de Brooklyn au crépuscule : la lumière rougeoyante incarne l’espoir de rédemption au-delà du gouffre.

Conclusion : l’éternité de Dostoïevski sous les néons

Manhattan n’est pas Saint-Pétersbourg, mais les deux villes partagent une dramaturgie faite d’inégalités criantes, de rêves vertigineux et de nuits hantées. En transplantant l’univers de Dostoïevski sur cette île de verre, on révèle la modernité intacte d’un écrivain qui n’a jamais cessé de parler aux consciences inquiètes. Qu’il s’agisse de romans, de films ou de simples promenades urbaines, le dialogue entre l’âme russe et la ville qui ne dort jamais rappelle qu’aucune époque, ni aucun continent, ne peut se soustraire à la lutte intérieure pour la vérité et la compassion.